Zeichnen lernen für absolute Anfänger: Die wichtigsten Grundlagen

Ein Bleistift, ein Blatt Papier und dieses unruhige Kribbeln in den Fingern – genauso hat meine eigene Zeichenreise begonnen. Damals hätte mir niemand erzählen können, wie befreiend es ist, mit ein paar Strichen ganze Welten zu erschaffen. Zeichnen lernen ist kein mystischer Zauber, sondern ein wunderbarer Prozess voller kleiner Aha-Momente. Studien zeigen sogar, dass kreatives Arbeiten das Stresslevel nachweislich senkt – eine Einladung, tiefer einzutauchen!

In diesem Artikel nehme ich dich mit auf eine klare, motivierende Reise durch die Grundlagen, damit du verstehst, wie Zeichnen funktioniert und warum die meisten Anfänger genau an den gleichen Stellen straucheln. Du lernst einfache Methoden, die dir Sicherheit geben, Techniken, die das Fundament bilden, und Übungen, die dich jeden Tag weiterbringen. Egal, ob du Manga, realistisch oder locker skizzierend zeichnen willst – die Basis bleibt dieselbe. Lass uns gemeinsam den ersten Strich setzen.

Warum Zeichnen lernen für jeden möglich ist

Manchmal sitze ich vor einem leeren Blatt und merke, wie dieses leise Zittern in mir hochkriecht, so eine Mischung aus Respekt und „Was, wenn ich’s verkacke?“. Diese kreative Angst, die wirkt wie so ein kleiner Mobber im Kopf. Lange dachte ich, man braucht Talent, so ein magisches Händchen, um überhaupt zeichnen zu dürfen. Totaler Quatsch. Das habe ich erst verstanden, als ich mal einen Kurs besucht habe, in dem absolut jeder — und ich meine wirklich jeder — die gleichen krummen Linien gezeichnet hat wie ich. Niemand kam da rein und konnte plötzlich perfekt Perspektive zeichnen oder Schattierungen setzen. Talent war da nicht der Startpunkt, sondern eher eine Ausrede, die wir uns selbst erzählen, damit wir nicht anfangen müssen.

Mir wurde irgendwann klar, dass diese Angst oft gar nichts mit Zeichnen zu tun hat, sondern damit, wie unser Gehirn auf Unbekanntes reagiert. Unser Kopf ist ein sparsamer Geselle. Er liebt bekannte Muster, wiederholbare Abläufe. Zeichnen ist dagegen am Anfang dieses wilde Abenteuer, bei dem die neuronalen Wege noch im Baustellenmodus sind. Wenn ich heute eine einfache Übung mache, merk ich richtig, wie mein Gehirn warm läuft — Linien fließen besser, Formen ergeben plötzlich Sinn. Ich glaub, das ist der Moment, an dem aus Frust so ein kleiner Triumph wird.

Spannend finde ich auch, wie unser Gehirn versucht, die Welt zu interpretieren, statt sie wirklich zu sehen. Das ist der Grund, warum so viele Anfänger Augen zu hoch malen oder Nasen zu klein. Unser Kopf sagt: „Ich weiß schon, wie ein Gesicht aussieht“, und dann kritzelt man etwas hin, was eher wie ein Emoji wirkt. Was mir geholfen hat: bewusst langsamer schauen. Wirklich beobachten. Linienfolgen nachspüren. Es klingt banal, aber Zeichnen lernen hat mich mehr über Wahrnehmung gelehrt als jeder Bio-Unterricht.

Ein großer Aha-Moment kam, als ich mit täglicher Routine angefangen habe. Ich war früher so ein „Ich warte auf Inspiration“-Typ. Funktioniert nicht. Inspiration ist wie so ein launischer Besucher, der nur auftaucht, wenn du schon am Schreibtisch sitzt. Als ich angefangen habe, jeden Tag fünf bis zehn Minuten zu zeichnen — wirklich nur Mini-Sessions — ist plötzlich etwas passiert. Die Linien wurden ruhiger. Die Schraffuren gleichmäßiger. Das Gehirn mag Wiederholung, es baut dann diese Autobahnen im Kopf, auf denen Bewegungen leichter laufen.

Und manchmal dachte ich: „Wow, das sieht ja richtig gut aus!“ … gefolgt von „Was zum Teufel ist das denn?“ am nächsten Tag. Aber genau das gehört dazu. Fortschritt fühlt sich selten linear an. Wenn du regelmäßig zeichnest, arbeitest du nicht nur an deinen Händen, sondern an deinem Kopf. Das macht Zeichnen so verdammt menschlich — und absolut machbar, für jeden, der den Stift überhaupt erst aufsetzt.

Die grundlegenden Zeichenmaterialien für Anfänger

Bei Zeichenmaterial habe ich früher komplett daneben gegriffen, weil ich dachte, ein Bleistift ist halt ein Bleistift. Dann stand ich vor diesem Regal, H2, HB, 4B, 6H – ich hatte das Gefühl, ich lese geheime Codes aus irgendeinem Agentenfilm. Dass diese Härtegrade darüber entscheiden, wie sauber eine Linie aussieht, wusste ich damals null. Ich hab einfach den billigsten HB-Stift genommen, und das Ergebnis war… sagen wir mal: kreativ chaotisch. Erst später hab ich verstanden, wie anders ein 2H übers Papier gleitet oder wie ein 4B plötzlich richtige Tiefe erzeugt. Der Moment, in dem ich das gecheckt habe, war ein kleiner Gamechanger.

Die Härtegrade sind im Grunde ein Spektrum von hart (H) bis weich (B). Ein H-Bleistift kratzt eher und erzeugt helle, präzise Linien. Ein B-Bleistift dagegen legt weiche, dunklere Striche aufs Papier und macht Schattierungen viel einfacher. Für Anfänger ist dieses Wissen Gold wert, weil man automatisch bessere Ergebnisse bekommt, wenn man bewusst zum richtigen Stift greift. Wenn ich heute eine Skizze beginne, starte ich fast immer mit einem 2H oder HB, weil die Linien sich leichter korrigieren lassen. Sobald ich Tiefe oder Schatten brauche, wechsle ich auf 2B oder 4B. Das ist wie ein Upgrade ohne Mehrkosten.

Papier war für mich früher auch „Papier halt“. Dann habe ich eines Tages versucht, mit einem weichen 6B auf so dünnem Kopierpapier zu schraffieren, und das Blatt hat sich wellenartig verzogen, als hätte es Schluckauf. Papierqualität beeinflusst wirklich alles: den Abrieb vom Bleistift, die Textur der Schraffur und sogar die Art, wie du Linien kontrollieren kannst. Ein Papier mit etwas Körnung (Grain) gibt dir dieses leichte Widerstandsgefühl, das dir mehr Kontrolle gibt. Glattes Papier fühlt sich elegant an, aber es verzeiht weniger, weil die Bleistiftmine schneller rutscht.

Was ich total empfehlen kann: 120 g/m² Papier zum Üben. Es muss nichts Teures sein, aber diese Grammatur verhindert, dass das Blatt sofort durchdrückt oder knickt. Wenn du später realistisch zeichnen willst, lohnt es sich, mal ein Skizzenbuch mit 150 g/m² auszuprobieren. Etwas teurer, aber die Schattierungen sehen darauf einfach sauberer aus.

Starter-Sets sind für Anfänger oft besser als diese hyperprofessionellen Boxen, die 20 Bleistifte enthalten, von denen du am Ende nur drei nutzt. Ich hab mal so eine Profi-Metallbox gekauft, war mega stolz, aber ehrlich gesagt: Die Hälfte der Stifte lag unbenutzt rum, und die anderen habe ich nicht verstanden. Für den Anfang reicht ein kleines Set: HB, 2H, 2B, 4B. Dazu ein normaler Radiergummi, ein Knetradierer (ganz wichtig für feine Lichter), ein kleiner Spitzer und ein Sketchbook. Mehr brauchst du nicht, um richtig loszulegen.

Teures Material ist später nett, klar. Aber wenn du Anfänger bist, bringt dir ein 40-Euro-Bleistiftset keinen Zentimeter mehr Talent. Was dich wirklich weiterbringt, sind Routine, Beobachtung und Mut, Fehler zu machen. Gute Materialien machen den Weg angenehmer, aber sie ersetzen keine Übung.

Die wichtigsten Zeichenprinzipien verstehen

Bei den grundlegenden Zeichenprinzipien bin ich früher ständig über meine eigenen Füße gestolpert, weil ich dachte, es geht ausschließlich darum, „schön“ zu zeichnen. Dabei habe ich völlig übersehen, dass Zeichnen eigentlich ein Handwerk ist. Ein bisschen wie Fahrradfahren: Wenn du das Gleichgewicht nicht checkst, wirst du auch mit dem teuersten Bike kein Stück weiterkommen. Genauso ist es mit Linienführung, Formen, Perspektive und Licht. Das sind nicht einfach Kapitel in einem Zeichenbuch – das sind die Bausteine, aus denen alles entsteht, was du später zeichnen willst.

Mit der Linienführung fing für mich alles an. Ich hab früher so fest aufgedrückt, dass mein Papier ausgesehen hat, als hätte ich eine Karte ins Blatt graviert. Eine Linie war nie nur eine Linie, sondern eine tiefe Furche. Als mir jemand mal sagte, ich solle „den Stift eher über das Blatt schweben lassen“, hab ich nur gelacht. Schweben?! Ich konnte froh sein, wenn mein Stift nicht abgebrochen ist. Erst als ich bewusst mit Druck gespielt habe – leichte Linien zum Skizzieren, stärkere Linien für Konturen – hat mein ganzes Zeichnen plötzlich Sinn ergeben. Man spürt irgendwann diesen Punkt, an dem die Hand weniger kämpft und mehr „gleitet“. Klingt kitschig, aber es passiert.

Richtung und Kontrolle hängen damit eng zusammen. Ich musste lernen, Linien aus dem Arm zu ziehen, nicht nur aus dem Handgelenk. Das fühlt sich am Anfang total bescheuert an, fast so, als würde man eine Tür mit dem Ellenbogen statt mit der Hand öffnen. Aber wenn du lange, gerade Linien brauchst, ist das die einzige Methode, die halbwegs zuverlässig klappt. Kurze Linien = Handgelenk. Lange Linien = Arm. Wer das einmal begriffen hat, hat ein richtiges Tool im Kopf abgespeichert.

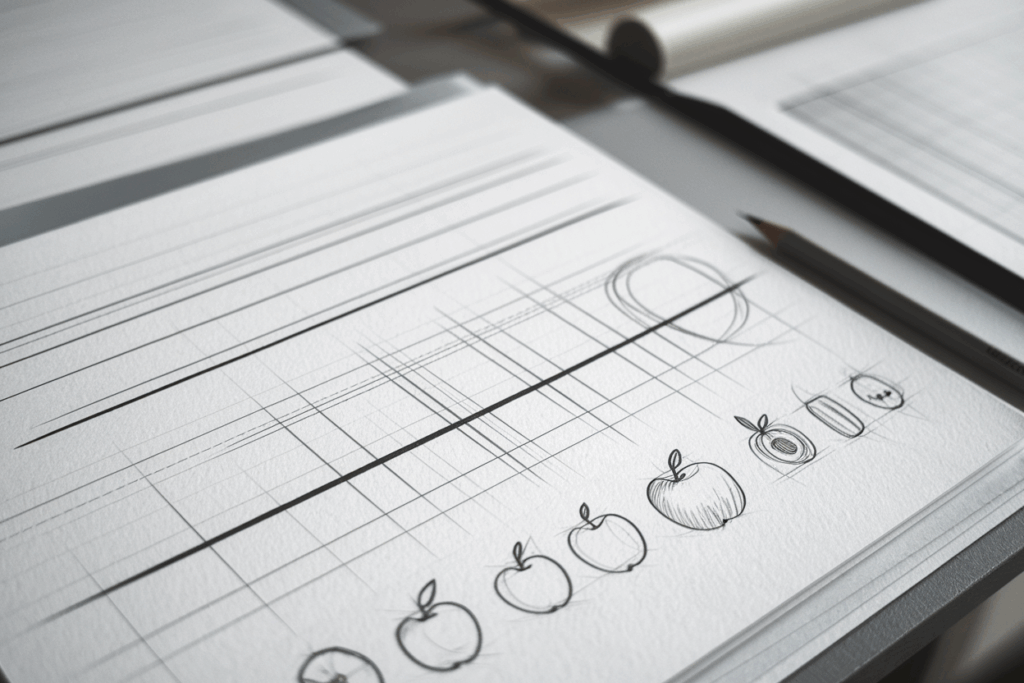

Das Zerlegen von Formen hat bei mir den größten Knoten im Hirn gelöst. Früher habe ich versucht, direkt „das Ding“ zu zeichnen – die Tasse, das Gesicht, die Katze. Und es wurde immer etwas… na ja… Unidentifizierbares. Als ich gelernt habe, Motive zuerst als Kreise, Rechtecke oder Dreiecke zu sehen, hat sich alles verändert. Eine Nase ist plötzlich ein keilförmiges Dreieck. Ein Apfel ein abgerundeter Kreis. Selbst ein Baum kann man in eine Säule und eine Wolke zerlegen. Das macht Zeichnen nicht nur leichter, sondern viel logischer. Wenn du diese Basisformen einmal siehst, wirst du sie überall sehen, und das ist eine Art Superpower.

Perspektive war mein Endgegner. Dieses ganze Gerede von Horizontlinien und Fluchtpunkten hat mich ewig verwirrt. Einmal habe ich versucht, ein Zimmer zu zeichnen, und es sah aus, als hätte jemand das Haus in der Mitte zusammengefaltet. Erst als ich mit einfachen Übungen angefangen habe – Würfel in Ein-Punkt-Perspektive, dann zwei Punkte, dann mal eine Straße – wurde es leichter. Perspektive ist im Grunde nur „räumliches Denken auf Papier“. Wenn du verstehst, wo dein Horizont liegt, weißt du automatisch, wohin Linien laufen müssen.

Und dann kommt Licht und Schatten. Ohne das wirkt jedes Motiv flach wie eine Briefmarke. Licht zu verstehen war für mich wie ein kleiner Erweckungsmoment. Du siehst plötzlich, wie ein Apfel an einer Seite heller wird und die Schattenseite eine bestimmte Form hat, die nicht einfach nur schwarz ist. Schattieren ist nicht „dunkel machen“, sondern Volumen erzeugen. Wenn du einmal begreifst, dass Licht eine Richtung hat und Schatten Regeln folgen, kannst du sogar einfache Kugeln beeindruckend aussehen lassen.

Zeichnen besteht letztlich genau aus diesen vier Prinzipien: Linienführung, Formen, Perspektive und Licht. Wenn du die beherrschst, kannst du theoretisch alles zeichnen — realistisch, Manga, Architektur, Pflanzen, völlig egal. Es macht später alles einfacher und gibt dir dieses angenehme Gefühl, dass du das Werkzeug kontrollierst und nicht umgekehrt.

Erste einfache Übungen, die sofort Ergebnisse bringen

Bei den ersten Übungen war ich früher immer ungeduldig. Ich wollte direkt ein Gesicht zeichnen oder irgendein fancy Motiv, und dann war ich beleidigt, wenn es aussah wie eine verschwommene Kartoffel. Das Komische ist: Genau diese einfachen Basics, die man am Anfang gern ignoriert, bringen die schnellsten Fortschritte. Als ich das verstanden habe, haben sich meine Zeichnungen innerhalb weniger Wochen so stark verändert, dass ich mich gefragt habe, warum ich mich so lange dagegen gewehrt habe.

Das 5-Minuten-Linien-Training war für mich der erste echte Durchbruch. Ich saß da, hab ein Timer gestellt, und erstmal nur Linien gezogen. Gerade Linien. Gebogene Linien. Lange Linien. Und du glaubst gar nicht, wie frustrierend das ist, wenn sie schief werden, obwohl du dir sicher bist, dass du gerade gezogen hast. Genau das ist der Punkt: Dein Gehirn und deine Hand müssen sich synchronisieren. Nach ein paar Tagen merkst du, wie die Linien ruhiger werden, wie die Kontrolle besser wird. Das ist wie beim Sport: Am Anfang wackelt alles, aber mit „Muskelgedächtnis“ sitzt es irgendwann. Ein Trick, der mir geholfen hat: Linien aus dem Arm ziehen, nicht nur aus dem Handgelenk. Das gibt Stabilität.

Schraffurübungen kamen für mich als Nächstes, und die haben mich wirklich fast in den Wahnsinn getrieben. Mein erster Versuch sah aus, als hätte ein nervöses Eichhörnchen das Papier zerkratzt. Die Striche waren ungleichmäßig, manche zu hell, manche zu dunkel. Aber genau diese Schraffurtechniken machen Zeichnungen realistischer, weil sie Licht und Schatten sauber darstellen. Ich fing damals an, mit parallelen Schraffuren zu üben. Dann Kreuzschraffur. Dann kleine runde Bewegungen, die fast wie Wolken aussehen. Je mehr verschiedene Muster du kennst, desto flexibler wirst du beim Zeichnen von Volumen. Und hier mein Erfahrungs-Hack: Druck konstant halten. Einmal leise auf das Papier tippen, Druck merken, und dann loslegen. Klingt fast albern, aber es funktioniert.

Mini-Objekte zu zeichnen war dann der Schritt, bei dem ich gemerkt habe: „Okay, das funktioniert ja wirklich.“ Ich hab kleine Tassen versucht, Äpfel, sogar so eine Mini-Pflanze mit krummen Blättern. Der Witz ist, dass diese kleinen Motive perfekt sind, um Formen, Licht und Schatten gleichzeitig zu üben, ohne direkt von einem riesigen Motiv erschlagen zu werden. Ein Apfel ist eine Kugel. Eine Tasse ist ein Zylinder. Eine Pflanze ist oft eine Kombination aus Dreiecken und organischen Linien. Wenn du diese Objekte jeden Tag kurz skizzierst, bekommst du ein Gefühl für Proportionen, für schlichte Formen und sogar für leichte Perspektiven — ganz nebenbei, ohne Druck.

Und zu guter Letzt: Rhythmus statt Perfektion. Das war der Rat, den ich viel zu spät angenommen habe. Ich dachte immer, jede Zeichnung muss ein Meisterwerk werden. Totaler Denkfehler. Perfektion killt Motivation. Was wirklich zählt, sind diese täglichen Kurzsessions. Fünf Minuten hier, zehn Minuten da. Dein Gehirn liebt Wiederholung mehr als Perfektion. Durch diese Mikroeinheiten baust du Routine auf, ohne dass du das Gefühl hast, tagelang an einer Zeichnung zu verzweifeln. Das fühlt sich zwar manchmal an, als würde man kaum etwas schaffen, aber nach zwei, drei Wochen wird man überrascht, wie stabil die Linienführung ist und wie sicher die Hand plötzlich arbeitet.

Häufige Anfängerfehler und wie du sie vermeidest

Bei den Anfängerfehlern könnte ich eine ganze Galerie eröffnen – komplett gefüllt mit meinen eigenen Werken. Das Lustige (oder eher Peinliche) ist, dass ich früher genau die Fehler gemacht habe, über die ich heute anderen predige. Einer der größten war dieses völlig ungeduldige „Ich will sofort ins Detail“. Ich hab eine Skizze angefangen und war keine zwei Minuten drin, da hab ich schon Wimpern gezeichnet. Kein Kopf, kein Volumen, kein gar nichts – aber Wimpern. Totaler Quatsch. Wenn du zu früh ins Detail gehst, baust du dein Bild wie ein Haus ohne Fundament. Es steht vielleicht kurz, aber fällt garantiert in sich zusammen. Erst als ich gelernt habe, Formen grob zu blocken und den Aufbau zu respektieren, wurde meine Zeichnung stabiler. Heute sehe ich sofort, wenn ich wieder zu früh fummle, und zwinge mich, weiter rauszuzoomen.

Die Angst vor Fehlern hat mich ebenfalls lange gebremst. Ich war praktisch süchtig nach dem Radiergummi. Jedes kleine Zucken, jede unperfekte Linie – weg damit. Als hätte ich Angst, das Papier könnte mich auslachen. Aber Radieren bringt dich nur bedingt weiter. Oft zerstört es den Flow, und manchmal verwischt es sogar die Proportionen. Irgendwann hat mir ein älterer Künstler gesagt: „Lass die Fehler stehen. Du lernst mehr aus einer schlechten Linie als aus zehn perfekten.“ Das hat gesessen. Heute grinse ich manchmal, wenn ich kleine Fehler sehe, weil sie später zeigen, wie sich eine Zeichnung entwickelt hat. Radieren ist nicht verboten, klar – aber es sollte kein Reflex sein.

Einer der härtesten Brocken sind die falschen Erwartungen an sich selbst. Ich dachte früher, nach ein paar Wochen müsste ich Gesichter realistisch zeichnen können. Total unrealistisch. Zeichnen ist ein Skill, und Skills wachsen wie Pflanzen. Nicht, weil man sie anschreit, sondern weil man sie pflegt. Anfänger erwarten oft Perfektion, obwohl sie gerade mal die Grundlagen von Linienführung oder Schraffurtechniken kennen. Das führt zu Frust und zu diesem Gedanken: „Ich bin einfach nicht talentiert.“ Unsinn. Das einzige, was da fehlt, ist Geduld. Ein realistischer Fortschritt misst sich nicht in „Wow, sieht jetzt perfekt aus!“, sondern eher in kleinen Veränderungen: Linien werden stabiler, Schatten weicher, Proportionen logischer.

Und genau da kommen die „unsichtbaren Fortschritte“ ins Spiel. Ich hab mal wochenlang gezeichnet und war überzeugt, ich komme kein Stück weiter. Dann habe ich alte Skizzen gefunden, und ich war schockiert – positiv. Meine damaligen Zeichnungen wirkten steif, unruhig, voller Unsicherheiten, die ich gar nicht bewusst bemerkt hatte. Fortschritt sieht man oft erst im Rückspiegel. Wenn man mittendrin steckt, fühlt es sich an wie Stillstand, aber dein Gehirn speichert jeden einzelnen Strich ab. Linienführung, Formen, Licht und Schatten – alles wächst unter der Oberfläche, bis es plötzlich sichtbar wird.

Mein Tipp: Heb die alten Zeichnungen auf. Vergleiche alle paar Wochen. Und sei nicht zu streng mit dir selbst. Wenn eine Zeichnung misslingt – egal. Jede schlechte Zeichnung ist ein Sprungbrett zu einer besseren.

Deinen eigenen Zeichenstil entwickeln

Einen eigenen Zeichenstil zu entwickeln fühlt sich am Anfang oft an wie dieses mystische Ziel, das irgendwo am Horizont schimmert, aber egal wie sehr man rennt, man kommt nie so richtig ran. Ich hab früher ständig nach „meinem Stil“ gesucht, als wäre er eine verlorene Socke. Totaler Irrweg. Ein Stil entsteht nicht durch Suchen, sondern durch Tun. Und das dauert. Stil ist kein Schnellprojekt, eher ein Nebenprodukt von unzähligen Zeichnungen, Fehlern, lustigen Zufällen und diesen Momenten, in denen man sagt: „Huch, das sieht irgendwie nach mir aus.“

Ich hab mich am Anfang viel zu sehr unter Druck gesetzt. Ich wollte sofort wiedererkennbar sein, so wie Künstler, deren Arbeiten man schon aus 20 Metern Entfernung erkennt. Aber das geht einfach nicht am Anfang. Wenn du noch kämpfst, gerade Linien zu ziehen oder grundlegende Schraffurtechniken zu beherrschen, ist Stil das Letzte, worüber du nachdenken solltest. Das ist wie beim Schreiben: Erst lernst du Wörter, dann Sätze, irgendwann Texte – der eigene Sound kommt später, ob du willst oder nicht. Das war für mich ein echter Aha-Moment.

Was Inspiration angeht, hatte ich früher ein schlechtes Gewissen. Ich dachte immer, Inspiration sei irgendwie verboten oder „zu nah an Kopieren“. Dabei ist Inspiration völlig normal. Unser Gehirn funktioniert wie ein großer Speicher, der visuelle Eindrücke sortiert und neu zusammenbaut. Du kannst hundert Künstler anschauen und trotzdem nicht kopieren, solange du bewusst beobachtest und nicht blind nachzeichnest. Inspiration ist wie Gewürz: Du kannst es übernehmen, aber das Gericht wird trotzdem deins.

Ein Trick, der mir richtig geholfen hat: Wenn ich einen Künstler bewundert habe, hab ich mich gefragt warum. Liegt es an der Linienführung? An der Art, wie derjenige Licht setzt? An den Formen? Oder am Flow in den Skizzen? Wenn man Inspiration analysiert, statt sie zu imitieren, wird sie plötzlich zu einem Werkzeug. Du nimmst kleine Elemente, zerschneidest sie geistig in Einzelteile und mischst sie später mit deinen eigenen Vorlieben. Das fühlt sich viel ehrlicher an und bringt dich wirklich weiter.

Visuelle Vorbilder zu studieren hat meinen Fortschritt enorm beschleunigt. Ich hab mir oft einzelne Zeichnungen genommen und versucht herauszufinden, wie sie aufgebaut sind. Manchmal hab ich sogar kleine Skizzen davon gemacht, nicht um sie zu kopieren, sondern um herauszufinden, was dahintersteckt. Welche Grundformen benutzen sie? Wie läuft die Linienführung? Wo sitzt die Lichtquelle? Diese Analysen haben mir beigebracht, bewusster zu zeichnen. Und ganz nebenbei habe ich verstanden, welche Stilelemente mich besonders anziehen – und welche für mich gar nicht funktionieren.

Der größte Stil-Booster war aber das Experimentieren. Ganz ehrlich: Ohne Experimentieren entwickelt niemand einen eigenen Stil. Ich hab alles ausprobiert – dicker Strich, dünner Strich, superweiche Schattierungen, harte Kanten, Marker, Graphit, Kohle, digital, analog, sogar diese chaotischen Scribble-Zeichnungen, die aussehen, als hätte ein aufgedrehter Hamster sie gemacht. Manche Experimente waren komplett daneben, andere haben plötzlich etwas in mir ausgelöst. Stil entsteht, wenn du spielst. Wenn du nicht versuchst, perfekt zu sein, sondern neugierig bleibst.

Und irgendwann, ohne dass du es merkst, tauchen Muster auf: Linien, die du immer wieder so ziehst. Schatten, die eine bestimmte Stimmung haben. Formen, die besonders typisch für dich sind. Kein großer Knall, eher so ein leises: „Ah… da ist er.“

Wenn du dranbleibst, wächst dein Stil von ganz allein – wie eine Handschrift, die du nie bewusst gelernt hast, und die trotzdem unverwechselbar wird.

Fazit

Zeichnen lernen bedeutet, Schritt für Schritt ein neues visuelles Alphabet zu entdecken. Egal, ob du mit einfachen Linien beginnst oder später komplexe Figuren erschaffst – jede Übung führt dich weiter. Die Grundlagen geben dir Stabilität, deine Neugier sorgt für Wachstum, und deine regelmäßige Praxis verwandelt Unsicherheit in Selbstbewusstsein.

Greif zum Stift, probiere die Übungen aus und starte deine kreative Routine. Dein künstlerischer Weg beginnt genau jetzt!